語学はすべての夢へと

通じるクロスロード。

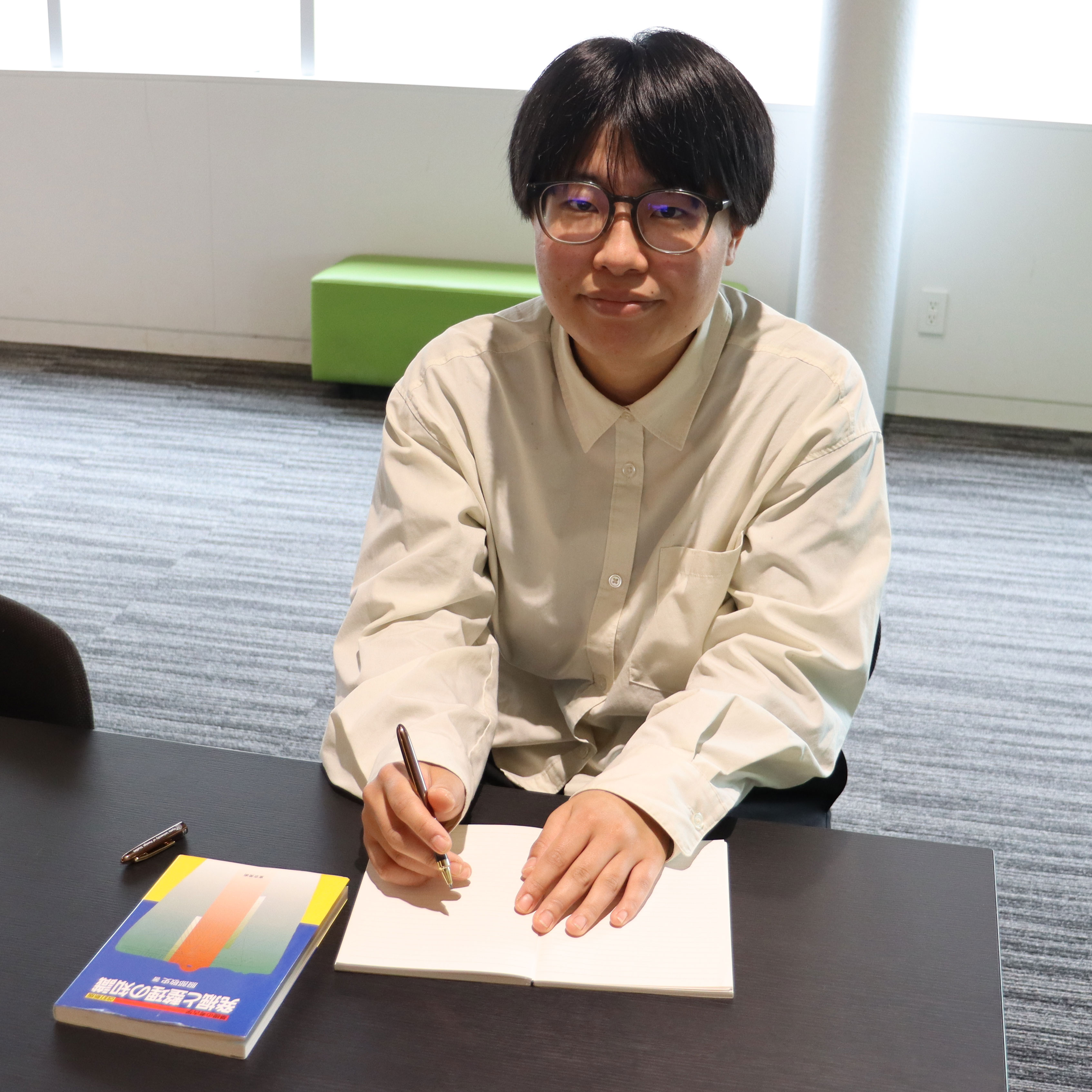

- 外国語学部 ロシア語学科 4年次生

- 荒岡 香梨子 さん

- 香川県 高松西高校出身

文献や資料を原語で読むために語学を志した。

私は高校在学時からロシア語を本格的に学びたいと考えていました。もともと英語や外国語を勉強するのが好きだったこと、周囲に英語以外にドイツ語を勉強している友達がいたこと、あの記号的なキリル文字に惹かれたことなどもあって、自分もロシア語を学んでみたいと思いました。また県の交流協会でロシア語講座が開かれていて、そこに参加したときに実際に何度もロシアへ行った人やソ連時代に旅行した人などからお話を伺ったことで、歴史や文化にも興味を持つようになっていきました。

歴史や文化を学ぶだけなら文学部でロシア文学を専攻したり、ロシアの歴史を学べる学科がある大学を選んだりすることもできたと思います。むしろその方が選択肢も多かった。でも自分は、歴史や文化を学ぶにしても、まずは語学を身に付けた方がいいと考えたのです。なぜなら、ロシア語が理解できればロシア語で書かれた文献を原文で読めるようになるからです。それで一浪して、ロシア語を専門的に学ぶために京都外国語大学への進学を選びました。

私の人生を変えた考古学との出会い。

ロシアの歴史や文化を、より深く学びたい。そのためには原文で文献を読めるようになりたい。そんな思いからまずは語学を専門的に学ぼうと京都外大に来たのですが、大学でのある出会いが進路を大きく変えるキッカケになりました。ひとつは考古学の授業。当初は博物館学芸員の資格が取れるということだったので、それならとあまり深く考えずに受けることにしたのですが、そこで文献資料だけでは分からない部分にまで光を当て、現場で実物を調査していく考古学の魅力に取り憑かれてしまったのです。

また、京都外国語大学を卒業後に考古学を学んだという非常勤講師の先生がおり、自分に境遇が似ていることもあって、いろいろと相談させていただきました。その先生がきっかけを与えてくれて、徳島県での発掘調査に参加。1週間という短い期間でしたが、発掘調査や考古学の面白さを実感できました。その後、南博史先生のおかげで京都での発掘調査にも参加することができ、3カ月にわたってダイレクトに土に触れる体験での楽しさも、この道へと進む大きなきっかけになったと思います。こうしてロシア語と考古学という、私の2つの関心事が結び付くことになったのです。

またもや偶然が導いたウズベキスタンへの留学。

3年次生のとき、ウズベキスタンへ留学をしました。もともとはベラルーシに留学する予定だったのですが、ロシアによるウクライナへの侵攻があったため、それが難しくなりました。そこでロシア語圏であるウズベキスタンへ留学することになったのです。ウズベキスタンで感じたのは、人々の優しさと素朴さでした。たとえば私は通学にバスを使っていたのですが、たくさんの荷物を持ってバスに乗っていると、座席に座っている人が「荷物持ってあげるよ」と膝の上に乗せてくれたり、お年寄りに席を変わったらバスを降りる時にご本人ではない人からも「ありがとうね」と声をかけてくれたり、みんなの心の距離がすごく近くて、優しい気持ちになりました。

留学で最も印象に残っているのは、私が住んでいたタシュケントの街から300kmほど離れたサマルカンドへの一人旅。旅先で大晦日を迎えたのですが、宿のオーナーが「今夜は家でパーティーをするから君もおいで」と誘ってくれたんです。その人の家族や兄弟、親戚など大家族が一斉に集まる年越しパーティーに、日本から来た見ず知らずの日本人が参加させてもらう。ちょっと日本では考えられないことですが、そういうウズベク人の温かさを肌で感じることができて、素晴らしい経験になりました。

京都外大だからこそ実現できた夢の具現化。

ロシア語+(考古学+ウズベキスタン)。京都外大での4年間で起きた2つの偶然の出会いが、私が高校時代から抱いていた「ロシア語」に関わって生きていくという夢に「ウズベキスタンの考古学研究」という具体的なカタチを与えてくれたんです。大学卒業後は愛媛大学の大学院に進んで、ロシア語とウズベク語を勉強しつつ、考古学の研究を続けていくことになっています。

もうひとつ大事なのはネットワークづくりです。というのも、京都外大で考古学の魅力に出会わせてくれた南博史先生が、現在ウズベキスタンで初めて世界遺産となったイチャン・カラを研究されているので、いつか私にもっと考古学のスキルが身に付いたときは先生に一緒について行かせてくださいと、贅沢なお願いをしていたりもします。つまり未熟な学生が、南先生のような専門家と出会えるのは大学ならではのことだし、そのような人脈があって初めて貴重なチャンスを得られるのだということも、京都外国語大学での4年間の学生生活の中で学んだことでした。

そうやって人脈を広げていくことで、誰かが気にかけてくれて、ある日ひょんなことから思わぬ誘いがあったり、貴重な調査に立ち合わせてもらえることがあったりもする。だからスキルを磨くだけではなく、そういう大学で出会った人とのつながりも大事にしていきたいなと思っています。

「夢+語学」で、進路の選択肢が世界に。

私が4年間、大学生活を過ごして実感したのは、言語の柔軟性。言語を勉強していればそこからどんな学問にもつながり、どんな世界へも広がっていくということです。私の事例を参考にしてもらうと分かりやすいでしょう。もとはといえばロシアの文化や歴史を学びたいと思い、その第一歩としてロシア語を勉強することを第一の目標に京都外国語大学に来ました。でも偶然とった授業を通じて考古学に出会い、留学先のウズベキスタンで自分が研究したいと思う魅力的な古代遺跡を見つけました。そうして「ウズベキスタンでの考古学研究」という夢が完成したわけです。もし考古学だけだったら、日本に関する研究しかできなかったでしょう。

それは他の分野でも同様です。たとえば芸術をやりたい人、あるいは美術史を研究したい人にとっても、フランス語やイタリア語を学び、文献を原語で読むことができれば、芸術研究の最前線に立つことができます。言ってみれば語学は学問のベースになるもの。だから今、もし高校生のあなたが大学で何を勉強すればいいか分からない、と迷っているのであれば、そういう人にこそ語学を勉強してみてもらいたいのです。なぜなら私自身、言語を学んだことで今立っている場所に辿り着けたし、自分が本来何を勉強したかったのかを気付かせてくれたから。つまり言語を大学4年間で学ぶことは、日本という国の未来を見つめ直すきっかけにもなるし、それと同時に自分が今立っている場所を見つめ直すことにもつながるんじゃないか。そんなふうに、今の私は感じています。

※掲載内容は取材当時のものです