120年前の縁が結んだ

日中教育史研究。

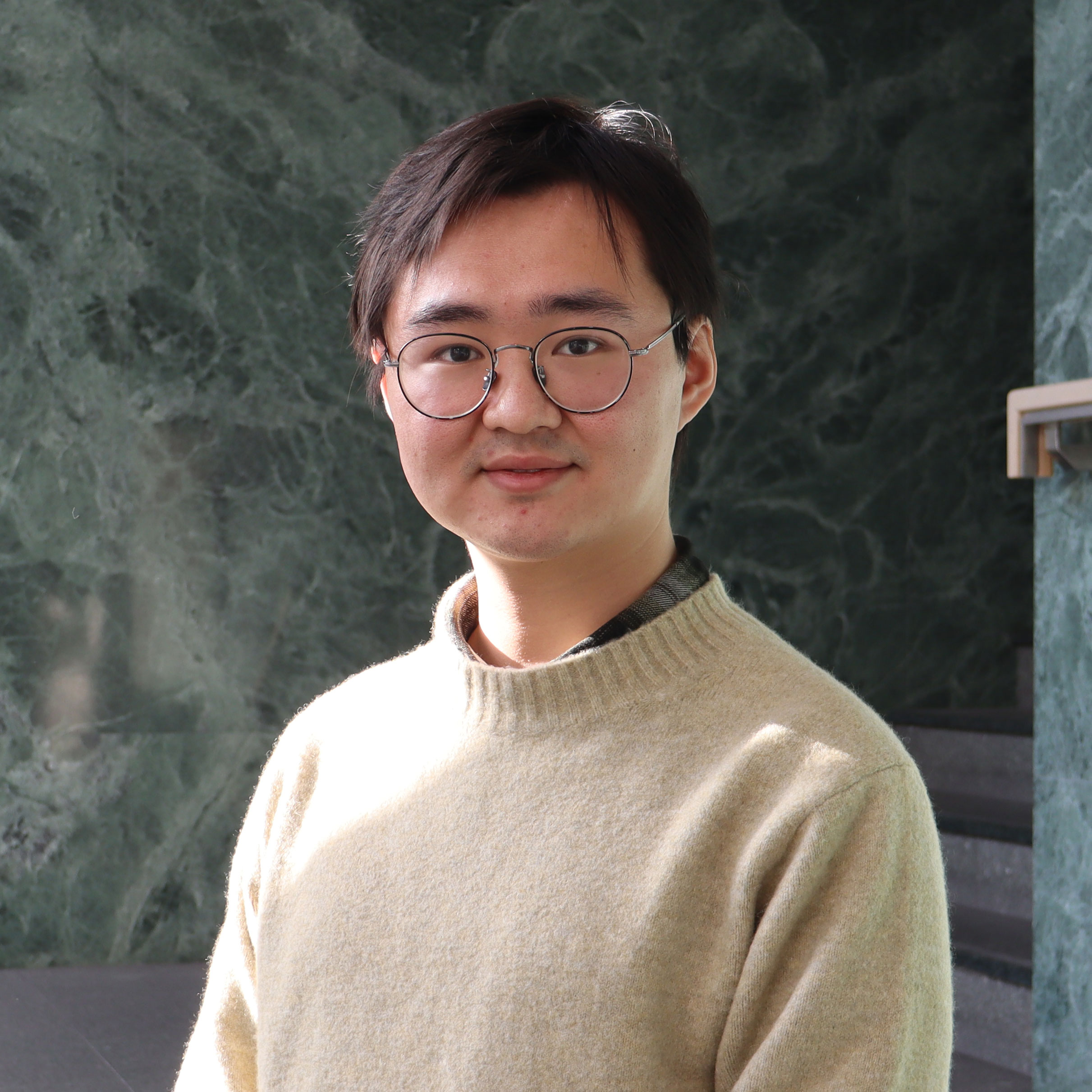

- 大学院博士後期課程 言語文化領域 2年次生

- 王 昊天 さん

- 中国・南通市 南京財経大学出身

故郷の南通市と京都外国語大学との数奇な運命。

中国・江蘇省の南通という郊外都市の出身。南通は人口730万人で、日本でいえば大阪や名古屋くらいの規模の大都市です。南通の街でも基礎教育はじゅうぶんに発達しているのですが、大学が少なかったので同じ江蘇省で1時間くらいの場所にある南京財経大学に行くことにしました。そこではジャーナリズムを専攻し、テレビなどの番組制作や新聞の制作、記者の技能を身に付け、2018年6月に卒業して日本へ来ました。最初の2年間は京都の日本語学校で日本語を勉強し、2021年4月に京都外国語大学大学院に入学しました。そこで言語文化を学び、研究課程では歴史研究、特に近代の教育史について研究しました。

実はこの研究は、京都外国語大学の歴史とも深いつながりを持っています。というのも京都外国語大学の創設者である森田一郎氏のご両親は1903年から10年ほど、私の故郷・南通で教師として働いていました。張謇(ちょうけん)という中国の教育近代化を進め、教育分野だけでなく企業経営や地域政治などさまざまな領域で業績がある著名な実業家・政治家・教育家でもある彼が、日本の教育制度を中国の近代化に導入するために、森田夫妻をはじめとした日本の教育者を招聘しました。森田一郎氏の父である吉澤嘉壽之丞(よしざわかずのじょう)氏は張謇が創設した通州民立師範学校で物理の教師として、母である吉澤政子氏も張謇が創設した幼稚園で教師をしていたそうです。

そうした明治期の日中における教育交流の歴史を研究している人は日本でも少なく、その存在を知る人も少ないことから、自分で研究をしてみたいと考えたのです。しかもそれを知っていたから京都外国語大学を選んだのではなく、たまたま受験の半年前に知ったのです。だからとても自分とこの大学との深い縁や運命を感じています。

大学院で執筆した論文が、学会発表で一等賞に。

中国語で執筆した論文「试论翰墨林印书局的编译出版活动与张謇的教育事业之联系」が学術会議において一等賞を受賞しました。これは南通地域で最初に出版、編訳、印刷を一体化した近代的出版社である「翰墨林印書局」を研究対象とし、同局が張謇の教育近代化事業で果たした具体的役割について考察したもので、出版物の中で教育関係の書籍がどれくらいの割合を占めていたか?なぜ教育起案系の書籍を出版したのか?といった背景について着目しました。テーマの確定に2〜3週間、研究資料の収集に約3カ月、執筆は1週間くらいで、あわせて4カ月ほどかけて書き上げました。一等賞をもらったときはもちろんすごくうれしかったし、評価されたことで自信にもなりました。でも同時に、もっと時間をかけて丁寧にやってみたいという思いを抱かせるきっかけにもなりました。

今注目しているのは、近代の中国の留学生について。日本から招聘しただけでなく、南通から日本をはじめアメリカやヨーロッパへと留学生を派遣していたことが分かっています。そうした当時の留学生を通じた交流の歴史についても研究したいと思っています。

研究環境も生活環境も充実していた京都ライフ。

大学院ではとにかく教職員の方々の迅速な対応が素晴らしいです。たとえばメールで質問を送ると、いつもすぐに返信がありました。また事務室の方はとても親切で丁寧に対応してくれますし、研究室の設備も新しい。そして国際学会に参加したときには、研究発表奨励金をいただきました。これは国内外の学会等における研究発表に対して支給されるもので、研究用の専門書や文献資料はどうしても高価なものが多いため、とても助かりました。

もちろんプライベートでも京都の生活を満喫できました。私は大学院のすぐ近くのマンションに住んでいたのですが、とにかく食べ物が何を食べてもおいしい!お寿司やラーメンが大好きです。休みの日には京都の歴史的な文化財を巡ったりもしました。私は歴史を研究していることもあり、古いもの、特に古い街並みが大好きなので、清水寺や金閣寺などの寺社はもちろん、商店街や木造家屋の京都らしい街並みを見て歩くのが楽しかったです。京都には書や仏像、瓦屋根の街並みといった中国源流でありつつ、今では中国にあまり残されていない文化が数多く大切に残されています。だからどこか懐かしい気持ちになれるんですね。そこが中国の人にとって京都の一番の魅力なんです。

子どもの頃からの夢だった大学教員への第一歩。

修了後は故郷の南通市に戻り、南通大学で研究を続けるのが今の目標です。やっぱり日本の暮らしに未練はありますし、日本を離れることを想像するととても寂しい気持ちでいっぱいになります。でも南通大学の創設者も京都外国語大学と縁のある張謇で、私は大学で「張謇研究院」という研究機関に入りたいと思っているので、そういう意味では中国に戻っても、研究を通じて京都外国語大学とのつながりが続くともいえると感じています。それに、また今度は純粋に旅行者として日本に遊びに来ることを楽しみにしています。京都外国語大学での留学期間中に日本人、中国人、さらにいろんな国のたくさんの人たちとも友達になれましたから。

将来の夢は南通大学の教員になることなので、研究はもちろん大学院在学中にTA(ティーチング・アシスタント)として宿題の配布や印刷など先生のサポート業務を経験できたことも、今後に生かせると感じています。

実は大学教員になりたいというのは、私が中学生の頃からの夢でした。その理由は私の親戚が日本の大学教員で、現在も日本に住んで日本と中国の文学の比較研究をしているんです。その人の影響が強くあって、小さい頃からいつか日本に行って勉強をしたいという思いがずっとありました。ですから、今後の自分の研究が南通大学と京都外国語大学のさらなる交流へと発展し、さらには日中の文化交流の懸け橋になればと願ってやみません。

※掲載内容は取材当時のものです